薇庄本是读书进学之人,由举人而放官做过候补知府、江苏糖捐总办。清朝末年,各省督抚纷纷设官钱局发行纸币敛财。正好这时,薇庄升任了江苏裕苏官钱局总办。而官钱局的病商害民,使他内心极为痛苦。一则他本钱庄世家出身,切身利害有其一份;二则清廷腐朽早使他积愤在胸,只碍于头上的顶子不便发泄。

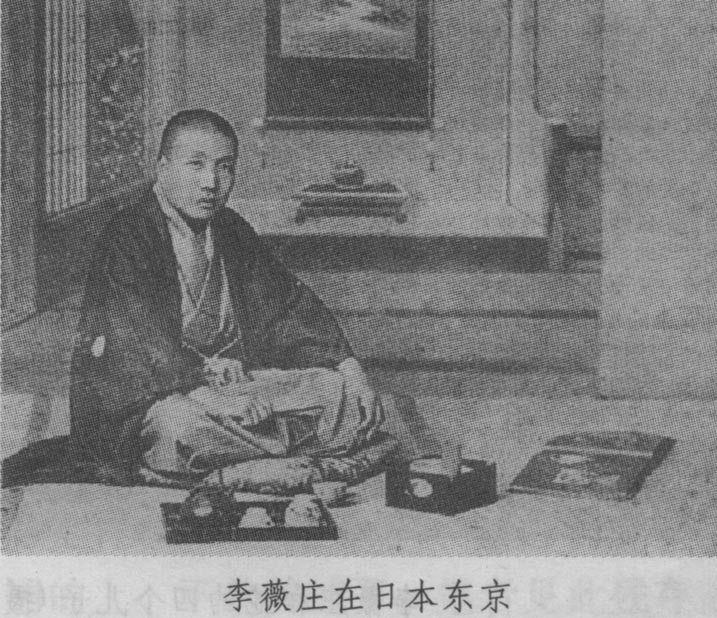

1908年,他奉命到日本考察银行,住在东京佐佐木寓舍里。门房通报有客来访。延见之下,不料竟是老世交赵立诚的儿子家艺。原先李、赵两家合开钱庄,李也亭去世后,赵家便在苏州等地另设庄号。家艺自幼在城内吴大徵府中读书,后娶了吴的侄女、吴湖帆的姑母为妻。但他和兄长家蕃都是一不愿做官。二不肯经商,在日本留学时竟迷上了孙中山的学说,加入了同盟会。之后他便走南闯北,不是为起义筹款,就是联络各路人马。他听说薇庄到了日本,专程前来密访。那时节,这些已沐欧风美雨的商家子弟,对清王朝的认识早趋向一致,只看是否狠得下心来投身一搏。经家艺一番鼓吹,薇庄便颔首应允。于是,李薇庄在起身赴日时,还是大清四品命官,回国之际却已是革命党人了。

武昌一声炮响,党人群起响应。陈其美急欲在上海下手,苦的是没有经费。他先找来虞洽卿、李征五等人,由征五出面,让老六屑清的同余钱庄作保,暂从宁波同乡会借到了湖州水灾捐款4000元。但这点钱顶什么用?陈其美双手一摊,那几位便都面面相觑。征五问:"你看要多少数?" 陈其美报出需购枪械子弹等一长串数字,说着双手一比划,起码要先搞到10万元。这让众人倒吸了一口冷气。征五沉思片刻,心想:"除了官钱局,谁能搬出这么多银元?看来只有动四哥的脑筋了。" 于是,便和虞洽卿、孙泉标等人一同去寻薇庄。薇庄早料到有这么一天。但这大宗款项眼下即便有,也已有了用途,即供江南制造局造枪械用。要想取出来,还须该局总办张萍初署印。他们密议后又一起去找张葆初,一说是薇庄设计诱张就范,一说是征五等人软硬兼施。总之,这笔钱是拿到了,由虞洽卿交给了李平书,成了上海起事的第一笔大宗经费。当初议定由附和起事的宁、绍、杭、湖等埠商号同出借据以为捐饷,待事定后归还官库。不料事隔几日,便有人向江苏巡抚程德全密告,说官钱局有人舞弊,程派人来查,果然空空如也。薇庄亦无法道出真相,因而被拘押于苏州知府衙署。可叹经战火涂炭,起义虽告成功,原议定认捐还款的商号却多因亏耗或歇业而无力偿付,于是有人对这笔钱的去向恶意中伤。薇庄一怒之下,便把借据全部焚毁,以示独力承担。在缧泄之中,他曾满怀忧愤作《秋夜感怀》诗二首,书于一柄纸扇之上。尽管陈其美、于右任等党国要人都明白他的冤屈,民国元年同盟会总部上海机关部改选时,他仍当选为评议员,然而这种百口莫辩的中伤对他的精神摧残太大,不久便于民国二年去世了,年仅41岁。

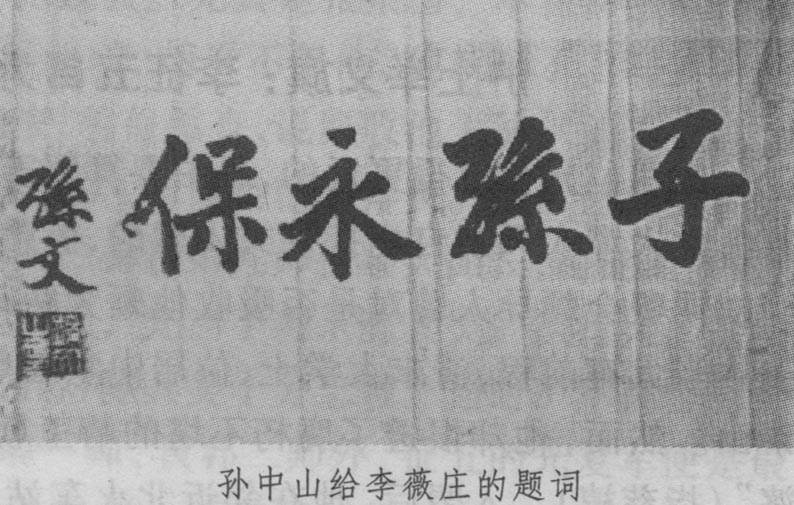

李薇庄死后,长子祖韩、次子祖夔将他写在扇面上的《秋夜感怀双定诗》装裱成册,请当年战友和名流题诗作画以为纪念。先后题诗作画者有于右任、李平书、王一亭、沈曾植、袁克文等30余人。现存的尚有任重专为他辛亥被囚一事所作的《吴门谪居图》,以及林琴南为他毁据之举所画的《焚券图》等。其中,蔡元培的题诗最能道出此中真相:"家藏遗墨在,一发耀秋晖。朗抱见风月,幽怀想蕨薇。人间多可恨,尘世复何依。忍忆谪居处,龙孙几度肥?" 蔡又题款日:"辛亥岁季,薇庄先生因事中于小人之谗谪羁苏州府署……"孙中山先生了解此事后,也亲笔题赠"子孙永保" 四字。可惜薇庄原诗和部分书画题作,都在"文革"中散佚了。最令人痛心的是,抄家风匝地而起时,薇庄的三女秋君竟亲手将中山先生题词的上、下款剪掉了。笔者见此残存遗墨,深为长叹不已。